Le paysage médiatique du Sénégal se compose de près de 260 médias récemment autorisés à opérer par le ministère de la Communication, dans le cadre d’une nouvelle procédure d’enregistrement en ligne, basée sur le Code de la presse mais critiquée par une partie de la profession. Le pays compte notamment 48 chaînes de télévision et web TV, autant de médias en ligne et près de 130 radios.

Les médias privés donnent la parole à tous les courants politiques. Depuis l’arrivée des nouvelles autorités en mars 2024, les médias publics s’efforcent de faire de même. En raison du faible tirage des journaux, ceux-ci ne peuvent pas être diffusés sur tout le territoire national, se limitant principalement à la capitale et à certaines grandes villes.

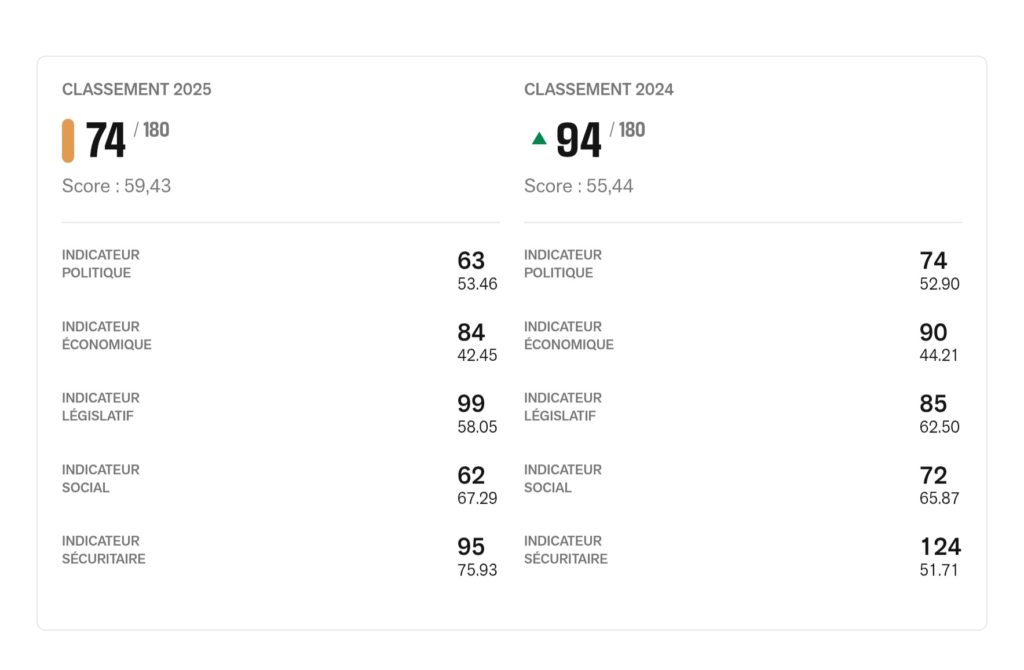

Bien que le pays offre traditionnellement un contexte favorable à la presse, les difficultés économiques des médias et la recrudescence des menaces envers les journalistes, ces dernières années, créent les conditions d’un recul du droit à l’information. Le pluralisme médiatique est contrebalancé par la prédominance des sujets politiques dans le traitement de l’information.

-Contexte politique:

Il existe fréquemment une proximité entre patrons de presse et personnalités politiques et l’absence de garde-fous pour garantir l’indépendance éditoriale des rédactions laisse encore trop de place aux ingérences politiques, en particulier en période électorale.

-Cadre légal:

Des peines d’emprisonnement que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’était engagé à supprimer, dans son livre-programme. L’absence d’une loi sur l’accès à l’information empêche toujours les journalistes et les citoyens d’accéder à des informations publiques.

-Contexte économique:

La vente des journaux ne règle pas les coûts de fonctionnement, l’aide à la presse n’est pas suffisante et la publicité reste mal répartie, avec une importante part captée par les médias publics. Une journée sans presse a été organisée en août 2024 pour protester contre l’environnement économique difficile et l’absence de concertations avec les nouvelles autorités.

-Contexte socioculturel:

La couverture plurielle des questions LGBT reste difficile pour les journalistes. Le traitement de certaines questions liées à la religion peut provoquer des tensions, voire des violences.

-Sécurité:

Alors que les années précédentes étaient marquées par une recrudescence des arrestations et des violences contre les professionnels des médias, et qu’une vingtaine d’attaques contre les journalistes a été répertoriée durant la période électorale de 2024, les conditions de sécurité des journalistes se sont améliorées avec l’arrivée des nouvelles autorités. Cependant, les instances judiciaires prennent encore le pas sur les organes de régulation, avec des convocations de journalistes par la police.

B. Sagna